——ヒシエキス——

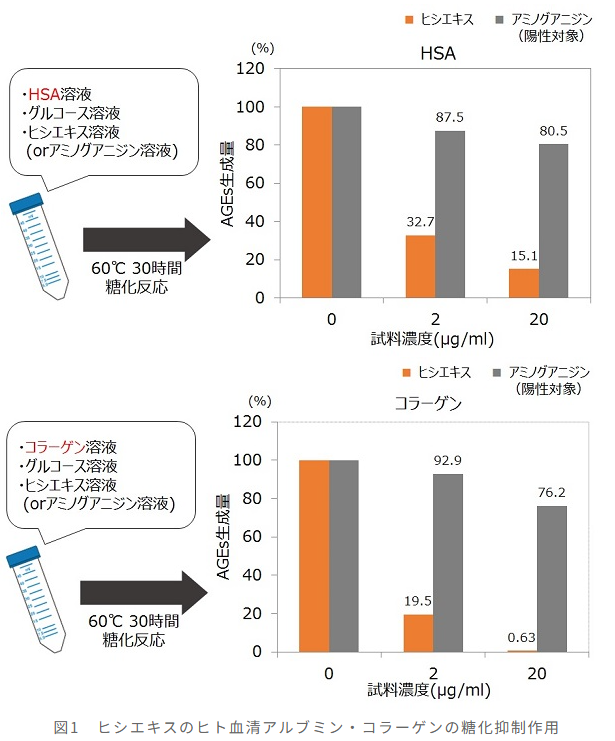

・血清アルブミン・コラーゲンの糖化抑制作用

ヒシエキスは、アミノグアニジンよりもHSAおよびコラーゲンの糖化を強く抑制することを確認しました(林兼産業株式会社HPより)。

——トレハロース(賦形剤)——

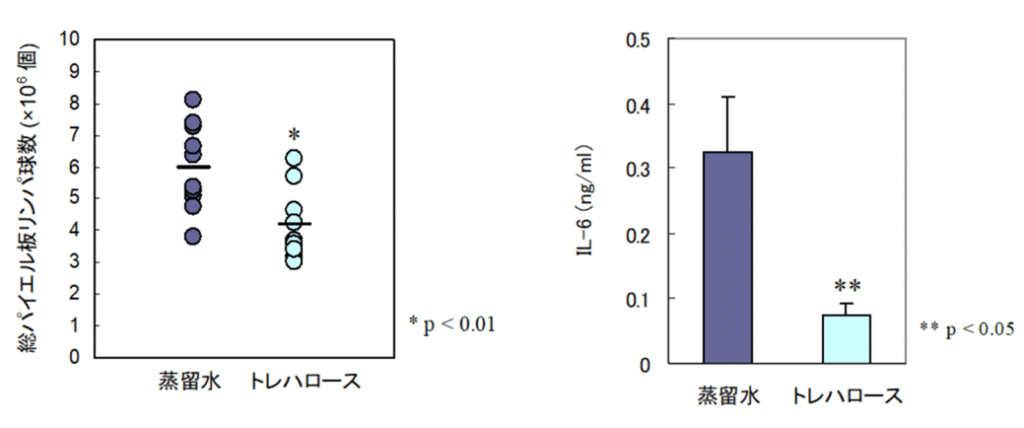

・トレハロースの経口摂取が腸管免疫系に及ぼす影響(J Health Science. 48(3), 282-287, 2002)

マウスにトレハロースを摂取させ、腸管免疫に重要な小腸パイエル板の変化を調べた。

その結果、トレハロース摂取マウスは、蒸留水摂取マウスよりも、パイエル板が小さく 、パイエル板リンパ球数が少なかった。

また、パイエル板リンパ球の産生するインターロイキン-6産生量も低かった 。

パイエル板は腸内環境が悪くなると、免疫を司るリンパ球が増加して発達する。

パイエル板を中心とした腸管免疫反応は全身に影響することが知られ、既にトレハロースのIL-6産生抑制を介した骨粗鬆症予防効果が報告されている。

これらのことから、トレハロースは腸内環境を改善すること、および腸管のIL-6産生抑制を介して骨粗鬆症予防に寄与している可能性が示唆された。

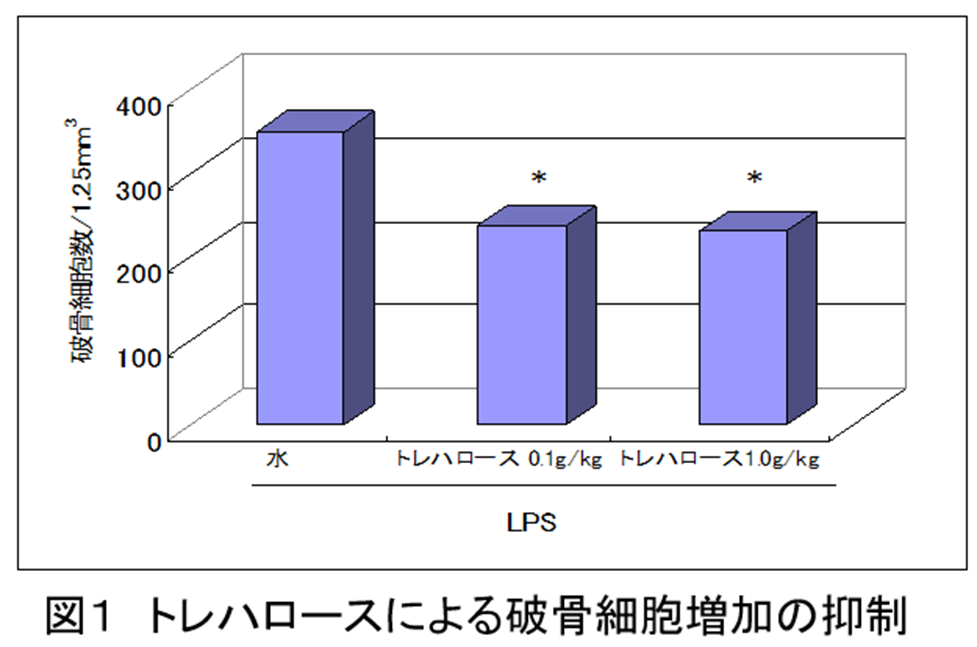

・トレハロースの破骨細胞生成抑制作用(Nutrition Research, 21, 993-999, 2001)

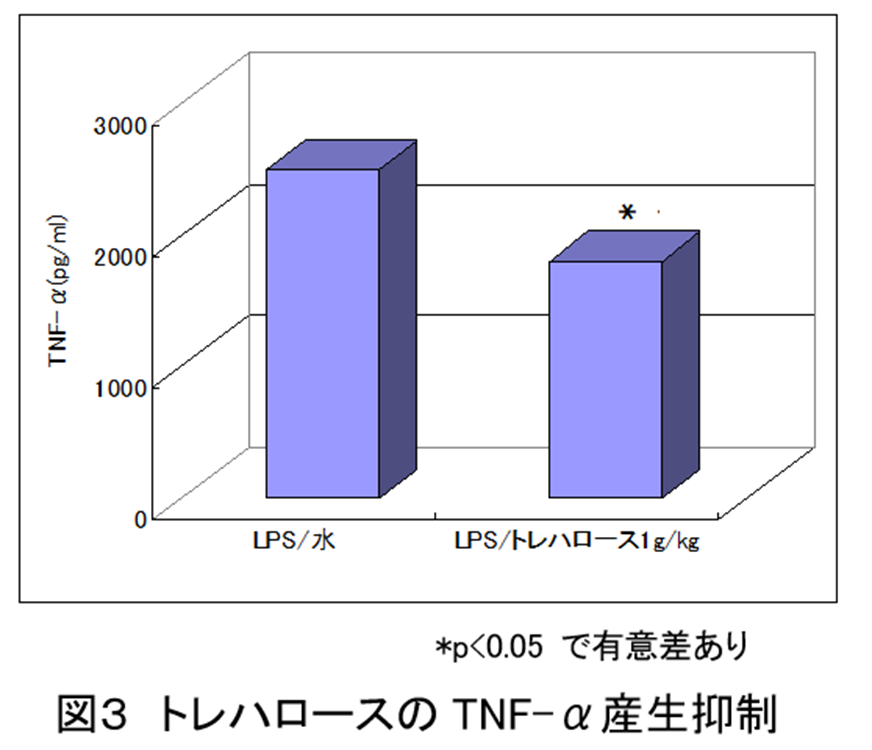

トレハロースをマウスに経口投与した後、バクテリア菌体抽出物を注射し、破骨細胞を誘導した。

LPS投与48時間後、トレハロース0.1g/kg、1g/kg投与群ともに大腿骨骨髄中の破骨細胞数の増加は有意に抑制された。

その際、トレハロース投与マウスでは血中TNF-αの量が水投与群に比べ、有意に抑制されていた。

以上より、トレハロースは破骨細胞を誘導するTNF-αの産生を抑制して、破骨細胞の増加を抑えることで骨粗鬆症に対する防御作用を持つと考えられた。

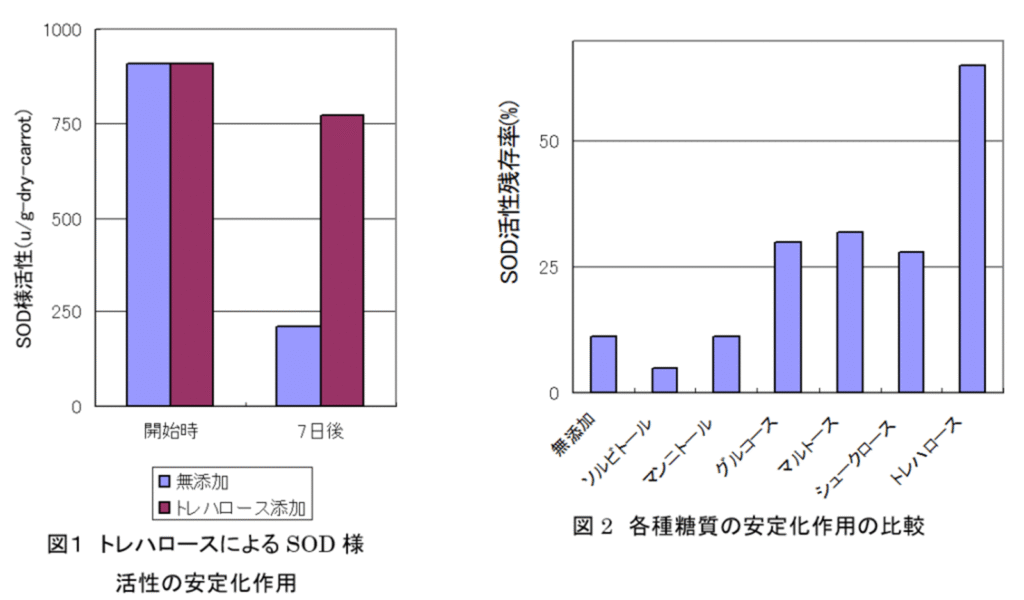

トレハロースによる野菜のスーパーオキシドジスムターゼ様活性の安定化(日本食品科学工学会誌. 45(3), 210-215, 1998)

人参の固形分に等量のトレハロースを混合し、40℃で40時間乾燥させて人参粉末を調製した。これをさらに40℃で7日間保存した後、残存するSOD様活性を測定した。

その結果、残存するSOD様活性はトレハロースを含まない人参だけの粉末よりも高かった。

また、トレハロースの作用をグルコースなどの他の糖質と比較したところ、トレハロースが最もSOD様活性を安定化させる効果が強かった。

以上より、スーパーオキシドを消去する作用の強い野菜を加工した食品や生薬の加工時にトレハロースを添加すれば、活性を安定化させることができると思われる。

——藍——

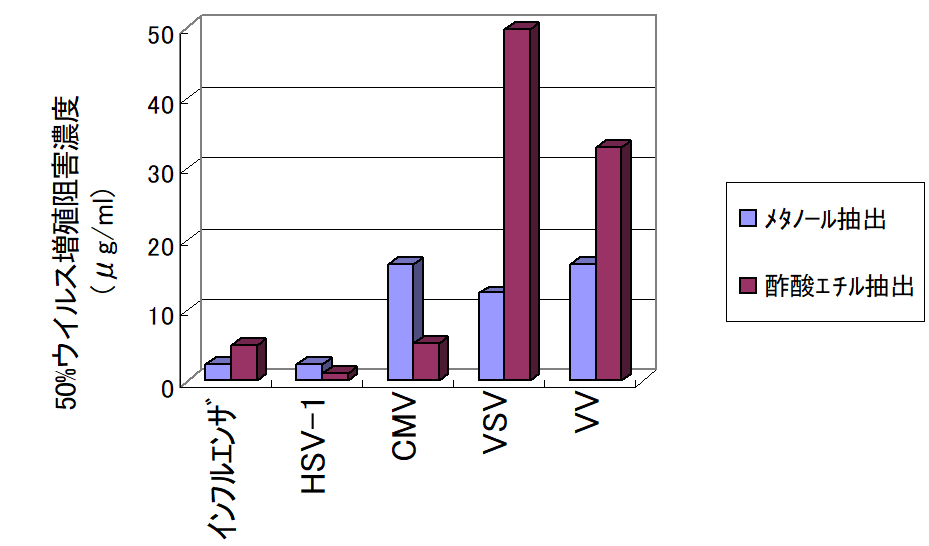

・藍エキスの培養細胞系における抗ウイルス作用(Natual Medicines 53(6), 297-301, 1999)

水泡性口内炎ウイルス(VSV)、インフルエンザウイルス、ヒト単純ヘルペスウイルス(HSV-1)、ワクシニアウイルス(VV)、サイトメガロウイルス(CMV)を感染させた培養細胞を用いて、藍抽出エキスの抗ウイルス作用を検討した。 その結果、藍のメタノールおよび酢酸エチル抽出エキスは、ウイルス増殖抑制作用を示した。また、メタノール抽出エキスをウイルス感染時から作用させた細胞は、培養期間のみエキスを作用させたコントロールに比べて、細胞生存率が向上した。 以上から、藍にはウイルス増殖抑制および感染阻害物質の存在が示され、インフルエンザ等を含むウイルス関連疾患へ効果を示すことが期待された

・藍に含まれる抗ピロリ菌活性を示す物質の単離と同定(Natural Medicines 53 (1), 27-31, 1999)

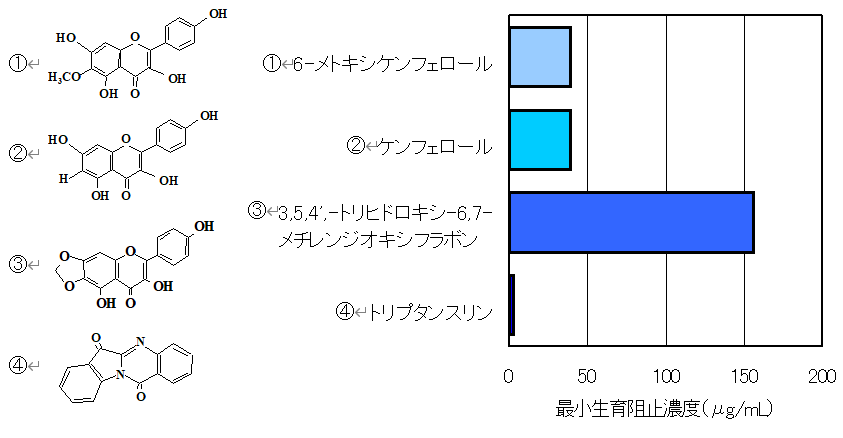

藍抽出エキスには抗ピロリ菌活性があることがわかり、単離、精製を行なった。

その結果、エキス中には6-メトキシケンフェロール、ケンフェロール、3, 5, 4’- トリヒドロキシ- 6, 7-メチレンジオキシフラボン、トリプタンスリンという4種の抗ピロリ菌活性を示す化合物が見つかった。

これらは2種の臨床分離株を含む4種類のピロリ菌に対して抗菌作用を示した。

以上の結果より、前述の単離化合物あるいは化合物が含まれる藍には、ピロリ菌に対する抗菌、除菌効果、ひいてはピロリ菌が原因となる胃潰瘍などへの応用が期待された

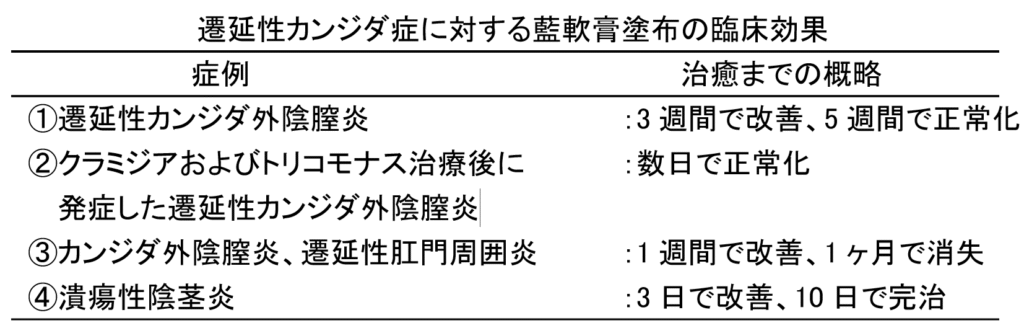

・藍軟膏のヒトカンジダ症(抗真菌剤で完治させることができない)に対する効果-臨床報告

抗真菌症難治性カンジダ症4例について、藍抽出物は極めて短期間で効果を示した。

カンジダ菌に対する直接的な抗菌作用は弱いことから、好中球やマクロファージ等活性化に伴う間接的免疫賦活化作用により効果を発揮している可能性が考えられた。

以上のことから藍がカンジダ症を始めとする真菌感染に対して有効であることが示唆された。

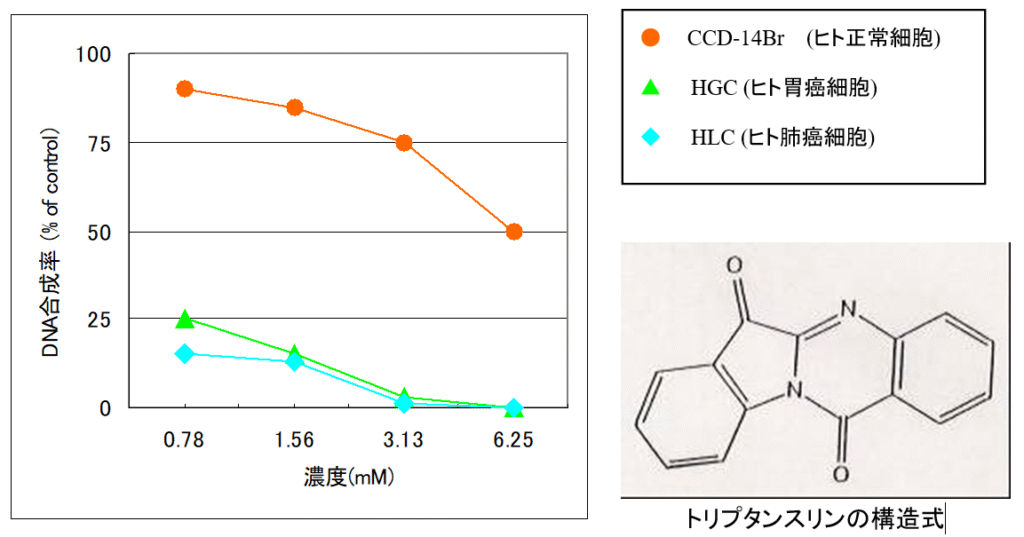

・藍に含まれる抗癌物質の検索(Natural Medicines 53(2), 72-79, 1999)

藍抽出エキスをクロマトグラフィーを実施し、細胞傷害活性を分析した結果、活性本体はトリプタンスリンであることがわかった。 トリプタンスリンは各種癌細胞に強い殺癌効果を示すが、正常細胞には傷害が軽度であった。 また、トリプタンスリン作用機序は、細胞の膨化や空胞化の所見がみられることから、ミトコンドリアの傷害やDNA合成阻害が関与したアポトーシス誘導によるものと考えられた。 以上より、藍には殺癌効果が期待でき、その有効成分のひとつはトリプタンスリンであることが示唆された。

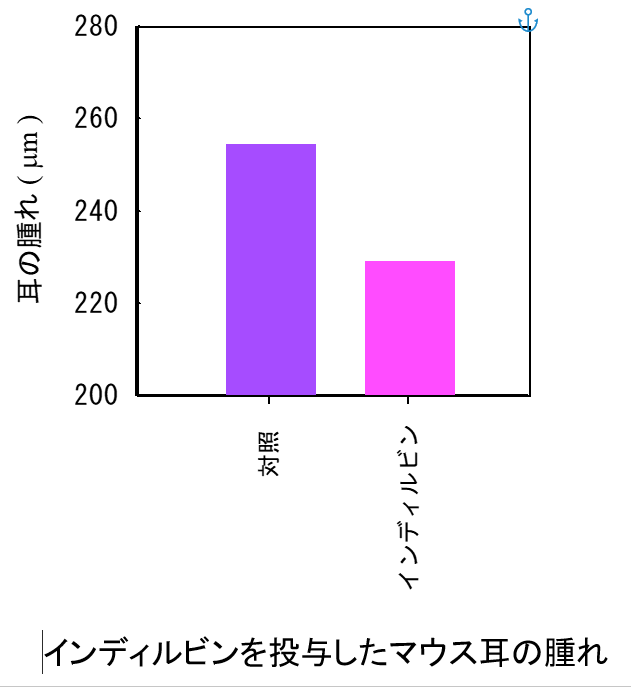

・藍由来成分インディルビンのアレルギー反応抑制作用(European Journal of Pharmacology 410, 93-100, 2000)

藍抽出液から単離されたインディルビンは正常マウス脾臓細胞からのIFN-γ産生を抑制した。この結果から、さらに金属などの皮膚接触が原因となるアレルギー、接触性過敏症のマウスモデルにて効果を検討した。

その結果、インディルビンは、アレルギー反応から誘発される耳の腫れを有意に抑制することが確認できた。以上から、インディルビンおよびそれを含有する藍には、接触性の金属アレルギー等に対して有効であることが示唆された。

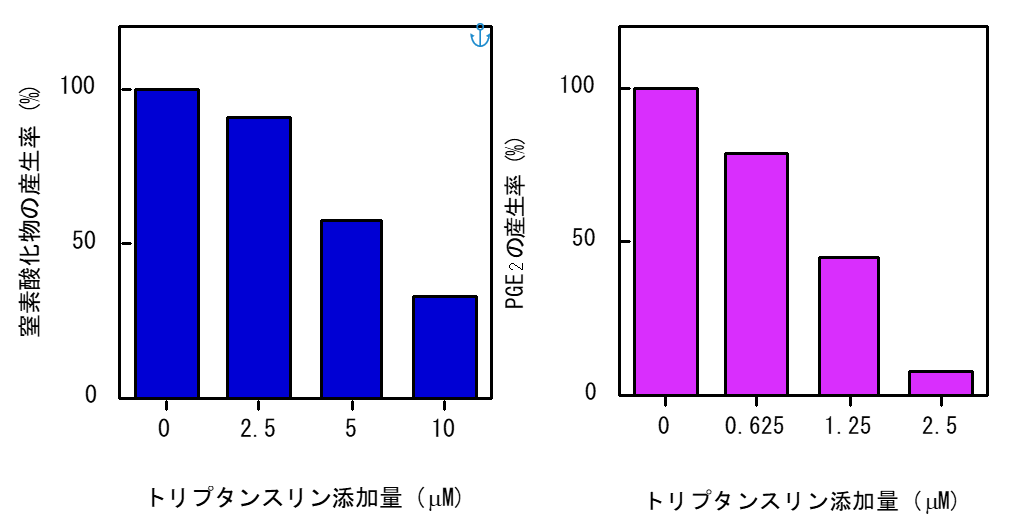

・藍成分のトリプタンスリンの症状緩和に繋がる炎症抑制作用について(European Journal of Pharmacology 407, 197-204, 2000)

トリプタンスリンを、マウスマクロファージ様細胞株に作用させることで、患部の腫れ等原因の窒素酸化物(NO)の産生抑制が確認された(A)。これはNOの合成酵素 (iNOS) の量抑制作用であった。

また、痛み原因物質プロスタグランジン E2 (PGE2) 産生も、低濃度トリプタンスリン処理により抑制することが確認された。

これは PGE2 産生に関与する酵素 (シクロオキシゲナーゼ) 活性自体への抑制作用によるものであり、NO産生抑制作用とは異なったメカニズムによるものであった。

つまり、トリプタンスリンは複数メカニズムにより抗炎症作用を発揮すると思われる。

また、トリプタンスリンとそれが含有される藍には胃炎、大腸炎等の内臓系炎症疾患や皮膚炎症等を含む広範な症状抑制に対して有効であることが期待される。

・藍に含まれるトリプタンスリンの経口投与による大腸炎緩和作用(Int. Immunopharmacol. 2, 565-578, 2002)

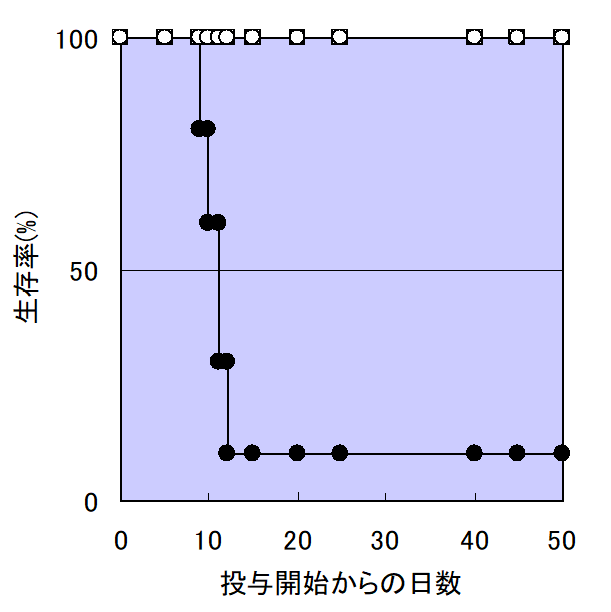

大腸炎発生マウスにトリプタンスリンを経口投与し、生存率、症状および原因となるサイトカイン産生等について調べた。

その結果、大腸炎発生マウスは、激しい下血や下痢および急激な体重減少を伴う大腸炎の症状を示し、結果的に90%のマウスが死に至った。

しかし、トリプタンスリン投与により、全てのマウスの生存が観察された。

症状原因のサイトカイン産生については、マウスの脾臓細胞からのインターロイキン2(IL-2)の産生抑制が認められた。

以上より、藍に含まれるトリプタンスリンは大腸炎の症状緩和に有効である可能性が示唆された。

・藍に含まれるトリプタンスリンの経口投与による食中毒緩和作用(Biol. Pharm. Bull. 26(3), 365-367, 2003)

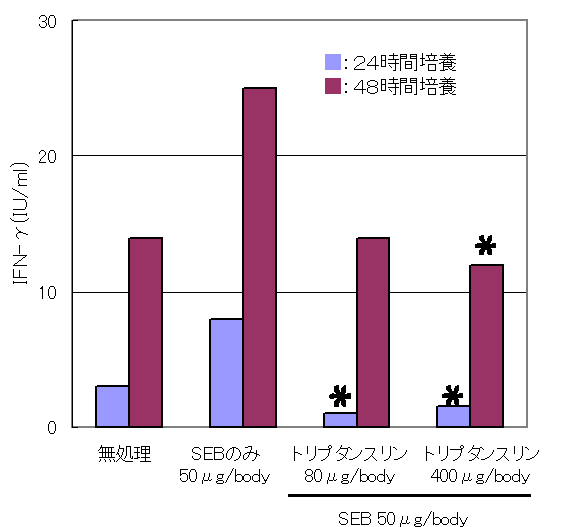

正常マウスの小腸表面に点在するパイエル板からリンパ球を調製し、エンテロトキシン(SEB)にて刺激した。

その結果、食中毒症状原因であるインターフェロンγ(IFN-γ)、インターロイキン2(IL-2)等のサイトカインの過剰産生が認められ、この産生は培養中にトリプタンスリンを添加することによって抑制された。

動物実験においても同様の結果が得られた。

以上より、トリプタンスリンは食中毒の症状緩和に有効である可能性が示唆された。

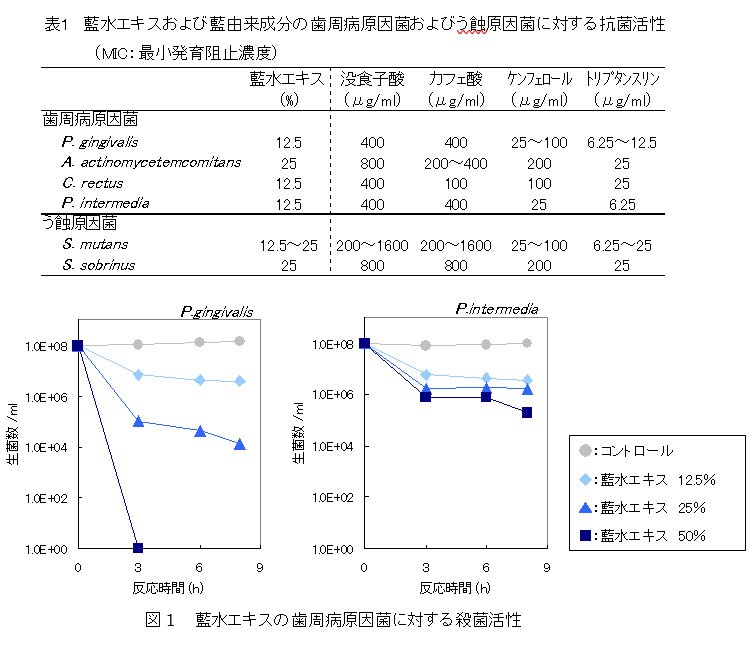

・藍水エキスの口腔内病原菌に対する抗菌活性(Journal of Natural Medicines. 60, 121-125, 2006)

藍水エキスは歯周病原因菌およびう蝕原因菌のいずれに対しても発育阻止作用を示した。

次に、歯周病原因菌に対し、藍水エキスの殺菌活性を調べたところ、藍水エキスは濃度及び時間に依存して殺菌活性を示した。

よって、藍水エキスは歯周病の治療や予防を目的とした有用素材として期待できる。

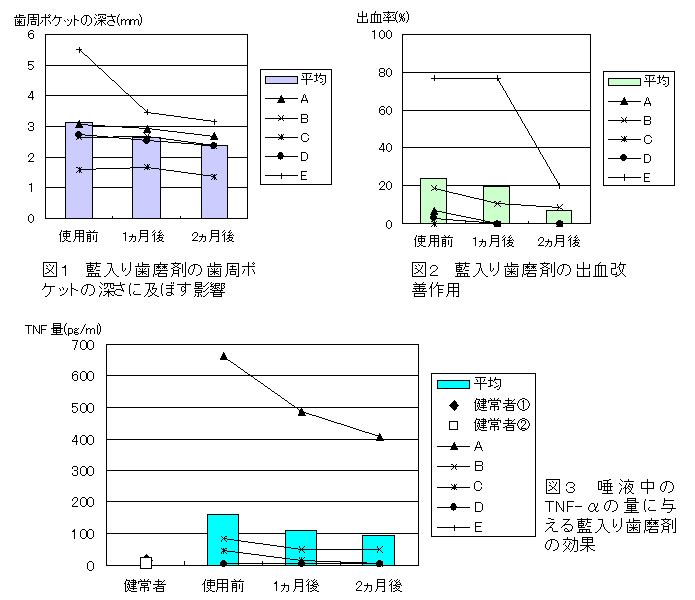

・タデ藍の歯周病治療への応用(日本歯科東洋医学会誌. 25, 7-12, 2006)

藍水エキスを含む歯磨剤を歯周病患者に2ヶ月間使用してもらったところ、歯周ポケットが浅くなり、出血の程度も著しく改善された。

以上の結果から、藍水エキスを含む歯磨剤は歯周病を抑制する作用が明らかとなった。

唾液中の炎症性サイトカインであるTNF-αも有意に減ったことから、藍水エキスの抗炎症作用によるものと思われる。